Gemeinnützige Stiftungen liefern regelmäßig mit Studien und Umfragen wichtige Impulse zu ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Fragestellungen und aktuellen Themen. In den letzten Wochen und Monaten sind eine Reihe von Studien unter der Beteiligung von Hamburger Stiftungen erschienen. Diese legen Chancen und Herausforderungen sowie teils auch bedrohliche Entwicklungen offen. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

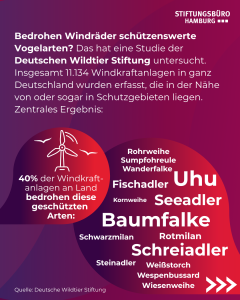

Deutsche Wildtier Stiftung: Windkraftanlagen gefährden Vogelschutz

Die Deutsche Wildtier Stiftung hat in einer aktuellen Analyse Windkraftanlagen als Bedrohung für den Vogelschutz untersucht. Der Fokus der Studie liegt auf Vogelschutzgebieten auf dem deutschen Festland, die den Schutz mindestens einer sogenannten kollisionsgefährdeten Brutvogelart zum Ziel haben, zum Beispiel Schreiadler, Wiesenweihe oder Rotmilan. Untersucht wurde die Nähe dieser Schutzgebiete zu Windkraftanlagen.

Die Untersuchung hat insgesamt 11.134 Windkraftanlagen erfasst, in deren erweitertem Prüfbereich Vogelschutzgebiete lagen, die mindestens eine kollisionsgefährdete Brutvogelart als Erhaltungszielart aufweisen. Dies entspricht fast 40 Prozent der Windkraftanlagen auf dem Festland. Unterschieden wird, wie nah die Windkraftanlagen am Vogelschutzgebiet liegen, was die Kollisionsgefahr und damit die Tötungsgefahr für bestimmte Vogelarten erhöht. 492 der untersuchten Windkraftanlagen liegen sogar innerhalb der betroffenen Vogelschutzgebiete. Viele weitere Anlagen liegen in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Brut- und Rastgebieten. Welche Vogelarten und Schutzgebiete wo in Deutschland betroffen sind, zeigt die Untersuchung auf.

Als Resümee der Ergebnisse fordert die Deutsche Wildtier Stiftung, Mindestabstände zwischen Windkraftanlagen und Vogelschutzgebieten konsequent einzuhalten und Abschaltauflagen in Zeiten hoher Flugaktivität verbindlich zu regeln. Grundsätzlich sollten für alle neuen Anlagen die konsequenten Regelungen zugunsten von Artenschutz und Biodiversität eingehalten und keine Windkraftanlagen errichtet werden, die eine reale Bedrohung für schutzwürdige Arten darstellen. Die Untersuchung zeigt deutlich: Klimaschutz und Artenschutz müssen gemeinsam gedacht werden.

Die komplette Studie und weitere Informationen gibt es hier.

Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. & ZEIT STFTUNG BUCERIUS: Zukünftige Schulleitungen durch Qualifikation stärken

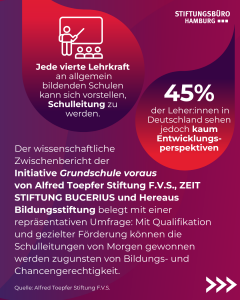

Die Initiative Grundschule voraus – gemeinsam .gestalten .lernen von der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. und der ZEIT STIFTUNG BUCERIUS mit der Heraeus Bildungsstiftung will engagierten Grundschullehrer:innen in Hamburg durch ein Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramm gezielt bei der beruflichen Professionalisierung helfen. Durch kompetente Grundschulleitungen und -lehrkräfte sollen so Chancen- und Bildungsgerechtigkeit beim Start in die Schullaufbahn sichergestellt werden. In einer deutschlandweiten Studie unter dem Titel Schulleitung voraus haben die Stiftungen in Kooperation mit der Leuphana Universität Lüneburg untersucht, welche Lehrkräfte sich eine zukünftige Schulleitungsfunktion vorstellen können – und welche Faktoren dies beeinflussen.

Die Studienergebnisse zeigen, dass sich jede vierte Lehrkraft (27,7 %) an allgemein bildenden Schulen in Deutschland eine Schulleitungsposition vorstellen kann. Während bundesweit fast jede zweite Lehrkraft (45,4 %) kaum berufliche Entwicklungsperspektiven sieht, liegt dieser Anteil unter den Teilnehmenden des Hamburger Programms „Grundschule voraus“ bei lediglich 5,9 %. Die Zwischenergebnisse legen damit nahe: Gezielte Förderung stärkt Haltung, Ambitionen und Aufstiegschancen – und könnte ein Schlüssel sein, dem wachsenden Führungskräftemangel im Bildungssystem entgegenzuwirken.

Weitere Informationen zum Programm und alle Studienergebnisse gibt es hier.

Körber-Stiftung: Verunsicherter Blick auf die Zukunft

Die Körber-Stiftung veröffentlicht seit 2021 eine repräsentative Umfrage zur gesellschaftlichen Stimmungslage unter dem Titel „Demokratie in der Krise“. Während 52 % der Befragten mit Zuversicht auf ihre persönliche Zukunft blicken – der höchste Wert seit 2020 –, beurteilen 76 % die wirtschaftliche Situation in Deutschland als weniger gut oder schlecht. Eine wachsende Mehrheit von 62 Prozent glaubt, dass die Bundesrepublik nicht für die bevorstehenden Transformationsaufgaben gewappnet ist (2024: 57 Prozent). Die Studie zeigt damit ein Spannungsfeld zwischen individuellem Optimismus und gesamtgesellschaftlicher Sorge.

repräsentative Umfrage zur gesellschaftlichen Stimmungslage unter dem Titel „Demokratie in der Krise“. Während 52 % der Befragten mit Zuversicht auf ihre persönliche Zukunft blicken – der höchste Wert seit 2020 –, beurteilen 76 % die wirtschaftliche Situation in Deutschland als weniger gut oder schlecht. Eine wachsende Mehrheit von 62 Prozent glaubt, dass die Bundesrepublik nicht für die bevorstehenden Transformationsaufgaben gewappnet ist (2024: 57 Prozent). Die Studie zeigt damit ein Spannungsfeld zwischen individuellem Optimismus und gesamtgesellschaftlicher Sorge.

Weitere Blickpunkte der Studie: das Vertrauen in demokratische Institutionen und die Rolle von Social Media und Medien in der Gesellschaft. Demokratische Grundprinzipien wie Gleichberechtigung, freie und geheime Wahlen sowie Meinungsfreiheit gelten für mehr als 90 Prozent der Befragten als zentrale Werte. Doch nur die Hälfte meint, dass es in Deutschland gerecht zugeht (50 Prozent). Das spiegelt sich auch im schwindenden Vertrauen in das demokratische System wider: Nur 45 Prozent der Deutschen haben noch Vertrauen in die Demokratie.

Auch das Misstrauen in die Medien bleibt groß: 76 Prozent der Befragten schenken ihnen weniger großes im Vergleich zu wann? bis geringes Vertrauen. Deutlich besser schneidet die Wissenschaft ab: 71 Prozent sprechen ihr großes oder sehr großes Vertrauen aus (2024: 64 Prozent). Die Mehrheit der Deutschen meint, dass Hass und Polarisierung in der Gesellschaft durch die sozialen Medien gefördert werden (85 Prozent). 84 Prozent fordern härtere Strafen gegen Hetze im Netz. Zwei Drittel (66 Prozent) sprechen sich für eine Lockerung des Datenschutzes aus, um strafrechtlich effektiver vorgehen zu können. Eine Mehrheit befürwortet zudem ein Handyverbot an Schulen (70 Prozent) sowie eine Altersgrenze für die Nutzung sozialer Medien (72 Prozent).

Die komplette Studie und weitere Informationen gibt es hier.

Stifterverband: KI wird immer mehr in Hochschulen genutzt

Das 2014 gegründete Hochschulforum Digitalisierung (HFD) ist eine gemeinsame Initiative des Stifterverbandes, des CHE Centrums für Hochschulentwicklung und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Als bundesweiter Think-&-Do-Tank führt das HFD eine breite Community rund um die Digitalisierung in Studium und Lehre zusammen, macht Entwicklungen sichtbar und erprobt innovative Lösungsansätze.

In dem im September veröffentlichten KI Monitor 2025 hat das HFD untersucht, inwieweit Hochschulen in Deutschland Künstliche Intelligenz in ihren Lehr- und Lernalltag integrieren. Die Untersuchung zeigt, dass nahezu alle deutschen Hochschulen an Konzepten zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz arbeiten. 96 Prozent der Hochschulen bieten Workshops zu KI an, vor allem zu Grundlagen, Tools und Prüfungsfragen. Fast 90 Prozent diskutieren zudem über KI-Kompetenzen als Teil der Lehrpläne. 77 Prozent der Hochschulen arbeiten an datenschutzkonformen Zugängen zu KI-Tools.

Dass KI nicht nur in einzelnen Fragestellungen des Hochschulalltags betrachtet wird, zeigt die Studie ebenfalls: 15 Prozent der untersuchten Hochschulen haben bereits eine eigene KI-Strategie verabschiedet, weitere 50 Prozent befinden sich im Entwicklungsprozess. Den größten Handlungsbedarf sehen die befragten Hochschulen im Prüfungswesen: 97 Prozent befassen sich mit den Auswirkungen von KI auf Prüfungen. 87 Prozent haben Eigenständigkeitserklärungen angepasst, jedoch nur 43 Prozent ihre Prüfungsordnungen. Damit wird deutlich: KI verändert den Hochschulalltag bereits grundlegend – und Hochschulen reagieren aktiv darauf.

Die komplette Studie und weitere Informationen gibt es hier.